AIは歩行者の安全をどれだけ守れるか、さまざまな取り組みを検証

AIとデータの利用は、営利事業への応用にとどまらず、社会的に意義のある事故防止や福祉の世界にも及んでいます。歩行者の交通死亡事故防止や、視覚障害者の外出支援にも応用され始めました。

画像認識による機械学習はよく耳にするAI事例ですが、それが「ヒト」だという認識はできているのでしょうか。また、AIはこのように「歩行者」の安全をどれくらい守っていけるのでしょうか。

この記事では、歩行者の安全を守るための取り組みについていくつかの事例を紹介し、今後AIは本当に歩行者を保護できるようになるのかについて考えます。

AIが歩行者を守れなかった事例(Uber自動運転実験車、歩行者死亡事故)

自動運転の実験は意欲的なスタートアップ企業が挑戦してきましたが、残念ながら起こってはならない事故が発生してしまったことがあります。

2018年3月、米アリゾナ州フェニックス郊外で、ウーバー(Uber)の自動運転車が歩行者と接触、死亡させるという事故がありました。

被害者の49歳男性は自転車を押して4車線の道路を歩いて渡ろうとしていました。現場は横断歩道のある交差点から100メートルほど手前の路上で、通りを渡り終わる前、右から来たウーバーの自動運転車にはねられたのです。ウーバーの自動運転車にはテストドライバーが乗車していましたが、ネット動画を見ていて男性に気付くのが遅れたということです。

この自動運転AIは歩行者をどのようにとらえていたのでしょうか。

米国家運輸安全委員会(NTSB)が発表した報告書による事故のいきさつは次の通りです。

AIは、110メートルほど手前で何かが路上にあることに気づきましたが、最初「その他」と認識。その後「自動車」と「その他」を行ったり来たりし、やがて「自転車」が「静止している」と認識します。この時点で衝突2.6秒前。

1.2秒前になって初めて衝突することが判定され、作動制御が開始。減速が開始されたのは0.2秒前でした。テストドライバーが自分でブレーキを踏んだのは衝突後0.7秒後だったとのことです。

事故報告書は、ウーバー車の自動運転AIは、車道に人がいることを想定していなかったため、最後まで「歩行者」であることを認識できなかった、と結論付けました。

この事故がきっかけとなり、ウーバーは300人ものテストドライバーで拡大していた自動運転の実験を中止。Googleも自動運転の実験を行っていましたが、住民から妨害を受けるなどの騒動に発展する事態になっています。

ウーバーはその年の12月に、歩行者を発見するシステムを追加した上、別の都市で実験を再開しています。しかしながら、この事故は世界で同様のシステムを開発する企業に「自動運転AI開発の持つ課題の重さ」を改めて投げ掛ける形になりました。

この事故の教訓も踏まえ、歩行者の安全を確保するためのAIは世界中でさらなる進化を続けています。次にその事例を紹介しましょう。

視覚障害者のためのAI

画像認識の機械学習AIは人の目の代わりとなることも期待されることから、視覚障害者のためのツール開発にも応用されています。日本国内の2つの事例を見てみましょう。

マリス・九州工業大学「seeker」

福祉機器開発のマリスcreative design(東京・中央)は、マクニカ、九州工業大学との産学連携で、視覚障害者向けのアシスト機器を開発しています。

マリスでは以前から、カメラを備えた眼鏡型端末として開発を進めてきましたが、今回AIを搭載することによって危険予知の精度をあげようとしています。この機器は「seeker(シーカー)」と名付けられ、2024年3月の実用化を目指しているとのことです。眼鏡型のセンサーで周囲の状況を検知し、視覚障害者の方が持つ白杖(はくじょう)に取り付けた振動装置が振動して、事前に危険を知らせます。

seekerはこれまでAIを使わない形で開発してきましたが、駅や公園など場所ごとに手動で切り替えないとならないなどの課題がありました。そこで、AIで対象物を自動認識させることでこの課題を解決しようと考えたとのことです。

白杖だけでは、足元だけしかわからないため、空中に張り出した障害物(クルマのサイドミラーなど)への対応ができるようになることが期待されています。

seekerのイメージ(画像マリスcreative designの公表資料)

CSI・VIDVIP・東京都立大学「EyENavi」

コンピュータサイエンス研究所は、東京都立大学のプロジェクト「VIDVIP」と連携し、視覚障害者支援機器を開発しています。その支援機器は、「EyENavi」。歩行者目線の画像から作成した、障害物検出データセットの機械学習モデルを使用しています。

EyENaviの障害物・目標物検出技術(画像はコンピュータサイエンス研究所のNewsから)

メガネ型のスマートグラスには小型のカメラが装着されており、位置データ、地図データと歩行者目線の画像を使ってクラウドと通信しながら、歩行者を支援します。

点字ブロック、歩行者用信号、横断歩道、人、車などの認識、障害物検知に加え、今どこを歩いているのか(経路案内)、そこはどのような由来があるのかまで音声で案内するというもの。

同システムは、盲導犬ロボットの開発から派生して、自力歩行を支援する方向にシフトしたという経緯があり、技術の組み合わせが巧みです。今もなお完成度を高めるべく開発継続中です。

HONDAの歩行者「予測」技術

本田技研工業(ホンダ)は「2050年に自社の二輪・四輪が関与する交通事故死者ゼロ」という目標を持っています。同社の安全運転支援システムは、全ての交通参加者の動きを推定する、歩行者の動きを「予測」するという従来のAIにはできなかったことを目指しています。

「2050年に自社の二輪・四輪が関与する交通事故死者ゼロ」という目標達成を目指す方法としてホンダは以下の3つのアプローチを行うとしています。

- 車両の安全性向上

- すべての交通参加者の安全意識向上

- 社会インフラを利用した安全技術の開発

自動車開発に関係するのは1であり、2と3に関しては同社の役割ではないような気もします。しかし、ホンダは“安全安心ネットワーク技術”の開発を目指しており、これは3のアプローチになります。

画像データとAI、通信技術を組み合わせればドライバーのみならず、歩行者にも「危ない!」ということを事前に通知できると考えているのです。

すべての交通参加者が協調して事故を回避しようというこのシステムは、交通事故の原因とは、そもそも『当事者の意識がリスクからそれている』ところにあることに着目しています。

このシステムは車載器だけではなく歩行者が持っているスマホも利用します。システムの車載カメラが歩行者をとらえたら、歩行者の端末の位置情報から衝突のリスクを判定、双方の端末に警報を通知します。

また、車両から見えない位置に歩行者が隠れていたとしても、見通しの悪い場所の座標はサーバーに登録されて、対向車からその歩行者が見えていたら対向車のカメラから得られる情報を共有して警報を通知するのだそうです。

また、前の自転車が駐車中の車両を追い越そうとして自分の車両の前に出ることを予測したり、歩行者の手の動き、体の向きなどからリスクの判定を行ったりするといいます。

ホンダでは2025年をめどに、これら機能を実用化したいとしており、今後の動静に注目したいところです。

その他のAIによる歩行者認識技術

国土交通省の調査によると、大型トラックが左折するときに起こした事故の89%が自転車の巻き込み事故です。最新のトラックには、レーダーで自転車や歩行者等を検知する側方衝突警報装置が装着されることになりましたが、装着された新型車が普及するのには時間がかかります。

名古屋市のハードウエアベンチャー、アズミーは、左後方の自転車や歩行者をAIが検知するカメラシステムを開発しました。これは、左側ミラーのブラケットに取り付けて、左側方の自転車、歩行者、すり抜けようとするバイクなどを検知し、ドライバーにブザーなどで警告を行うというものです。

2021年6月に実施した自主能力試験では、協定規則 第151号に規定されたテストを全てクリアしたとのこと。レーダーによる側方衝突警報装置が付いていない車両にも、簡単に装着できる同AIカメラシステムは、今後トラックの安全運行に大きく貢献することが期待されます。

AIによる歩行者の交通死亡事故ゼロを目指して

2021年6月28日に行われた交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会では、「交通事故のない社会を目指した今後の車両安全のあり方について」と題した文書で、次のようにまとめています。

“最新技術が搭載された自動車であっても、運転者や周囲の道路ユーザーが「人」である限り、「人」が自動車に搭載されている技術の機能や限界を正しく理解した上で、適正に利用または交通環境において共存することが肝要である。”

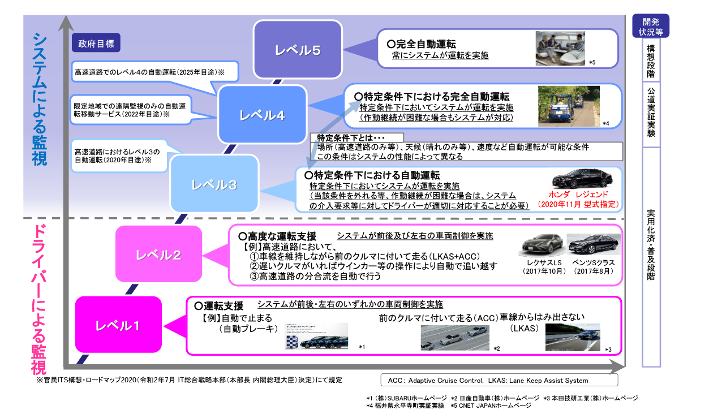

自動運転のレベル(画像は交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会の「交通事故のない社会を目指した今後の車両安全のあり方について」から)

冒頭で挙げたUberの自動運転車の事故は、「人」を人として認識できなかったことが原因でした。データをAIで活用する社会では、画像の機械学習に人の目線や人そのものを学習させる機会が非常に多いように思いますが、多くの困難を伴う分野でもあります。

今後のデータの活用において、「人」を中心に考えることの大切さを改めて示唆する事例となっています。

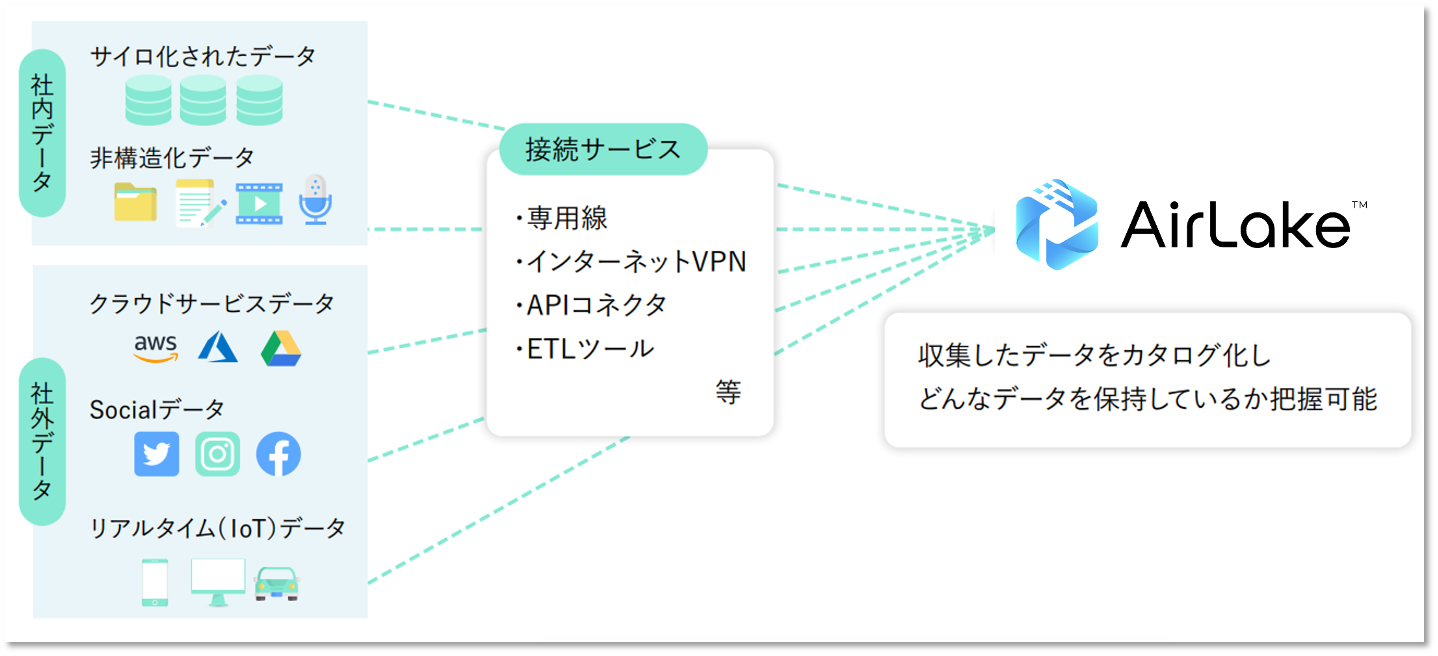

誰でも簡単に

「社内外のデータ収集」と

「非構造化データの構造化」で

データを資産化

AirLakeは、データ活用の機会と効果を拡張する

ノーコードクラウドデータプラットフォームです。

SEやビジネスマンとしての30年にわたる経験に最新の知見を組み合わせて、各種Webメディアで執筆活動をしている。